书家米芾的绘画墨戏

刘光平

宋代山水画的另一种格调,是大书法家米芾和他的儿子米友仁开创的“米家山”。他们在董源、巨然的南方山水画基础上,强调变化,强调意境,强调云雾效果,创造出一种用墨点来代替线条,或者说是以点连线,积点成面,以点为皴,从而表现潮湿树木和飘渺山石的山水画技法,被称为“米点”。

米芾生活在文化鼎沸的北宋中后期,一方面,风雨欲来,江山社稷已现峥嵘之象,另一方面,苏、黄、米、蔡大师齐出,文人书画如日中天,风头劲得不要不要的。由于身居庙堂之上、手握话语权的当朝文人广泛参与到书画创作中来,在野文人和职业画家普遍失声,精雕细琢的技法画工逐渐后退,取而代之的是随性抒情的笔墨趣味,以及寓物寄兴的高深观念。也就是说,五代以来用线条刻意造型、用皴法强调质感的“真山真水”已经不占主流,而不求工整,不求形似,但求意境和韵味表达的主观山水,才是文人画家们的心中理想。

在这样的审美倾向中,米芾把八面出锋的书法套路应用于绘画实践,把线条变换成横点,将笔法融入墨法,以“米点”的运用推动墨的变化,极大地提高了墨在山水画中的地位,后人所谓的“宋人重墨,元人重笔”的观点,正是对米家山水中墨法运用的充分总结。董其昌说:“唐人画法至宋乃畅,至米又一变耳。”这样的变革,影响是非常深远的,后世的高克恭、黄公望、沈周、董其昌等人,都在不同程度地借鉴和模仿米家山水的程式。

由于过于重视墨的变化,米氏的用墨方法被画界称为“墨戏”,就是在墨法上作文章,找变化,拓空间,寻革新。它极大地简化了对山水树石的具体勾勒,而是靠墨的应用来成形,靠墨法和笔法的交融交汇来表达意境。其笔法的来路就是董源的雨点皴,米家山水把这种皴法进行了有效变革,夸张地使用横点,靠积墨、破墨的技法来形成画面,使之更加迷离,更有朦胧之感,把水墨的应用向前推进了一大步,非常契合文人水墨画的基本特质,实现了中国山水画的巨大变化。徐悲鸿说:“米芾首创点派,写雨中景物,可谓世界第一印象主义者。”

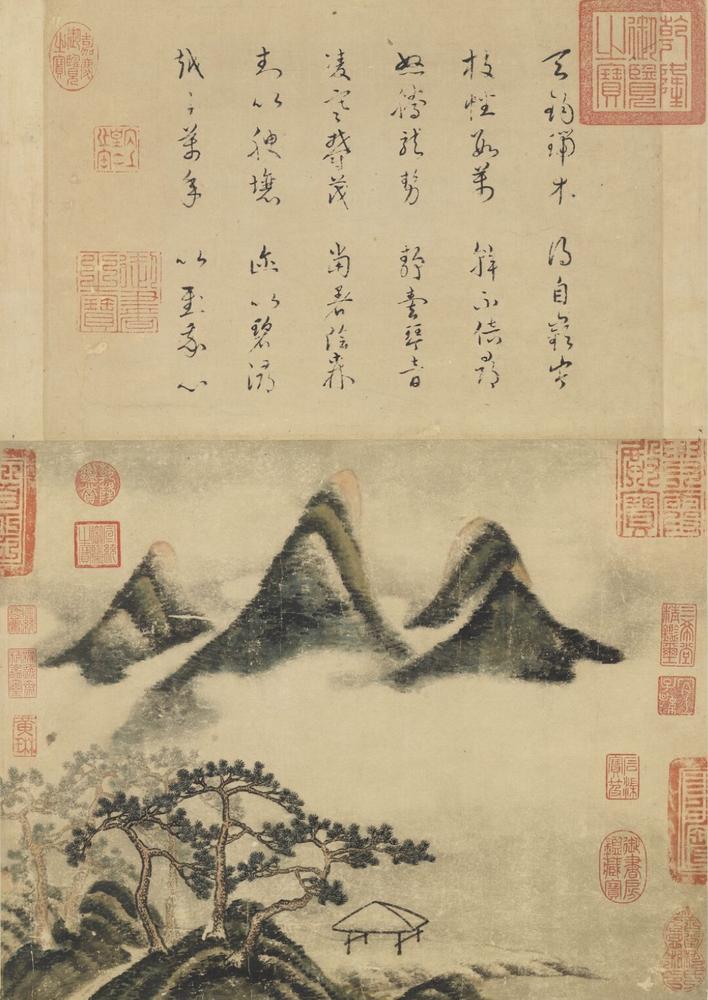

《春山瑞松图》是米家山水的代表作品。画面描绘的是云蒸雾绕的山林景象,在“墨戏”的作用下,画幅几乎被缥缈无边的云雾分割成两个部分,左前方的山石上站立着几株坚硬挺拔的松树,随着松树后方云雾的介入,从左边绵延到中景处的树木只剩下同样坚挺的轮廓,而右边的亭子也只显露出明朗的线条,亭子里空无一人,或许是云雾贴着山石遮蔽了一切,或许是有着顽固洁癖的米芾故意排斥了人的参与,再往后,就是茫茫雾霭和神秘的空白。

画幅的顶端,尖尖的山峰终于露出头来,是那种横点不断掠过、墨色反复洇过的湿润春山,透着超然脱俗的气息。在笔墨情趣的渲染下,在无形云雾的勾连下,被刻意隐藏和极力简化了的景物梦幻缥缈,很不真实,又能够浑然天成,和谐统一,彰显着大自然的高深法则,更抒发着文人画家心中的快意。