江南枇杷黄似橘

——品赏吴昌硕笔下的枇杷

◆ 缪士毅

“五月江南碧苍苍,蚕老枇杷黄”。每当此时,我国江南一带那熟透的枇杷缀满枝头,黄似橘,亮如金,圆润清香,惹人眼目,撩人品尝。此情此景,也让人想起了画家笔下那惟妙惟肖的枇杷。最近,我翻阅吴昌硕画册时,就对他笔下的枇杷品赏不已。

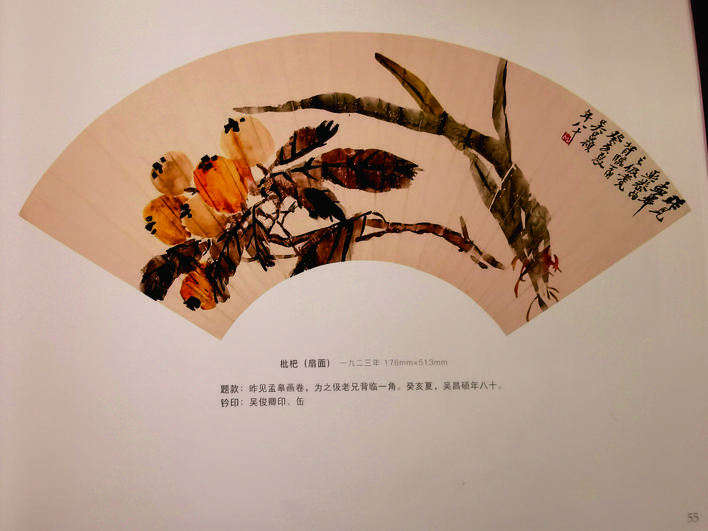

吴昌硕,晚清民初时期最具代表性的艺术家,西泠印社首任社长,是近代中国最杰出的艺坛巨匠之一,被公认为诗、书、画、印四绝之集大成者。在吴昌硕的绘画作品中,枇杷是他的题材之一。翻阅吴昌硕的画册,可见其中收集《卢橘》《枇杷》《卢橘夏熟》《金果累累》等众多枇杷名作。吴昌硕多采用枇杷和苍石作为构成画面的主要元素,绘画时用大黄、青绿等明亮艳丽的颜色来搭配,让枇杷果实的明亮和枝叶的苍浑厚重形成对比,和谐又艳丽,厚重而不失灵动。在枝叶的处理上则是用篆隶的笔法写出,显得质朴而洒脱。他画枇杷时,一笔圈成,在纸未干时,点上墨点,使金色的枇杷更加惹人注意,平添了一种新鲜欲滴、饱含水分的感觉。吴昌硕的《扇面枇杷图》,画面简约,但寥寥几笔,就将枇杷艺术地呈现在人们面前,让人品赏不已。

吴昌硕笔下的枇杷图挥写自如,他喜欢在枇杷画作中题款赋诗,诗中有画,画中有诗,诗画交融,雅趣横生。他所题的《枇杷》画作题画诗较多,如《扇面枇杷图》题画诗:“高枝实累累,山雨打欲堕。何时白玉堂,翠盘荐金果。”《枇杷图》立轴题画诗:“五月天热换葛衣,家家卢桔黄且肥。鸟疑金弹不敢啄,忍饥向东林间飞。”《枇杷》立轴题诗:“绿玉挟持满树金,日高宫巷尚沉沉。行人误认槐黄节,犹道名葩著上林。”诗情画意,盎然成趣。

枇杷在国画中是极富田园美好寓意的作品,吴昌硕非常喜欢画这方面的题材,更何况他出生江南农村,是在“瓜菜半年粮”的乡村环境中长大的,对枇杷有一种农家情结。正因如此,其枇杷画作中没有传统蔬果画那种寥寥几笔的寡淡之感,而是代之以丰硕饱满或盈树满枝的感觉,画面呈现的是一种生机盎然的气氛,赋予作品质朴清新的乡村情感。

枇杷,古时又称“卢橘”“琵琶”“金丸”等,蔷薇科常绿乔木,原产我国,迄今已有两千余年历史。西汉时,司马相如在《上林赋》中就有“枇杷十棵”的记载,被视为名果异树。唐代白居易写道:“深山老去惜年华,况对东溪野枇杷。”宋代杨万里的“大叶耸长耳,一梢堪满盘”,则道出了枇杷树浓荫如幄的特点。枇杷冬月作花,夏月结果,所以古人称它是“秋荫、冬花、春实、夏熟,备四时之气”。宋代宋祁的“有果实西蜀,作花凌早寒。树繁碧玉叶,柯叠黄金丸。土都不可寄,味咀独长叹。”是对枇杷树的花、叶、果的写照,十分贴切。枇杷成熟之时,那黄澄澄的果实,与密匝匝的绿叶相映衬,黄果绿叶,风光迷人。唐代杜甫的“杨柳枝枝弱,枇杷对对香”活灵活现地点染出江南枇杷成熟时的旖旎风光。枇杷柔软多汁,甜中带酸,滋味可口,别具风味,鲜啖几口,顿有“浆流冰齿寒”“如蜜少加酸”之感,无怪乎宋人周必大直言:“琉璃叶底黄金簇,纤手拈来嗅清馥。可人风味少人知,把尽春风夏作熟。”