|

双江县景亢村傣族妇女载歌载舞 陈飞 摄

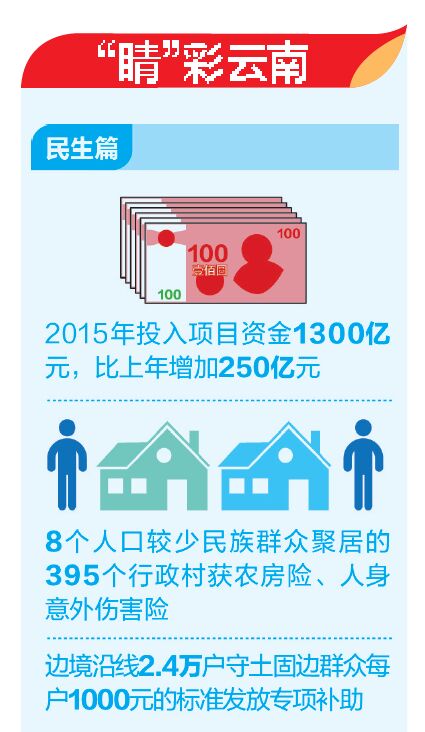

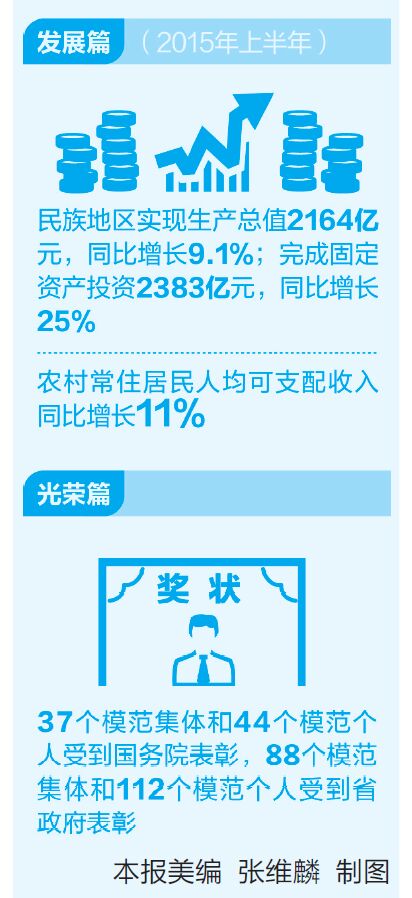

● 2015年省级资金1300亿元投入到少数民族和民族地区,比上年增加250亿元 ● 2015年启动了71个整乡推进、496个行政村整村推进项目建设 ● 2015年上半年,我省民族地区实现生产总值2164亿元,同比增长9.1% 隆冬时节,走进西盟佤族自治县勐梭镇王莫村,到处是热火朝天建盖新居的工地。王莫村二组31岁的佤族小伙岩方,住进了刚建起的80多平方米的新房。他激动地说:“多亏了政府的安居工程,扶持4万元,加上贷款等方式筹集6万元,就盖起了新楼房。” 王莫村是典型的边境民族特困区,村民住的多是油毛毡房和石棉瓦房。房子小居住条件差,每户只有40多平方米,冬冷夏热,碰到雨天,常常是外面下大雨屋内下小雨。如今,安居工程圆了村民的安居梦。加上通往镇上的水泥路也修好了,村民脱贫致富的劲头更足了。 在过去一年里,省委、省政府牢记习近平总书记的嘱托,高位推动我省民族团结进步示范区建设,民族地区经济社会发展取得了显著成效。 2015年召开的全国民族团结进步创建活动经验交流现场会上,我省作为大会交流发言的省区之一,介绍了示范区建设的主要做法和成效;在中央党校2015年5月举办的省部级干部民族工作专题研讨班上,我省就“云南民族工作的实践与探索”作了专题交流发言;中央各有关督查组近期到云南检查指导时,对云南民族团结进步示范区建设取得的成绩给予了充分肯定。 民生托底 团结进步 工欲善其事,必先利其器。2015年以来,省委、省政府建立健全了示范区建设领导小组及工作机制,制定出台了《关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见》《关于加快建设民族团结进步示范区的实施意见》《云南省民族宗教法规建设规划(2015—2020)》和《云南省宗教事务管理办法》等规定,形成了“党委领导、政府负责、部门协同、社会参与”的示范区创建格局。 按照习近平总书记指出的,各族群众对党和政府最直观的感受来自身边的党员、干部,来自常打交道的基层组织和基层政权。我省努力把加强基层组织和政权建设同民族工作统筹起来,提出了“不重视民族工作,不研究民族问题,就不是一个合格领导干部”,在实现现代化中“决不让一个兄弟民族掉队,决不让一个民族地区落伍”等战略思想,着力加强少数民族干部人才队伍建设,持续从省级机关和州市、县区选拔一批熟悉民族宗教工作的优秀干部交流任职、挂职,使在云南工作的各族干部都能熟悉和做好民族宗教工作。 为大力推进民族团结进步示范区建设,我省一方面积极争取国家政策,经国务院批准,国家发改委、国家民委制定下发了关于支持怒江等3个州加快建设小康社会进程的若干意见。另一方面坚持发挥好财政资金的“民生托底”作用,对困难群体给予更多的关怀和帮扶。比如,以政府购买公共服务的方式,我省向8个人口较少民族群众聚居的395个行政村78万人提供农房险、人身意外伤害险,并对高中和大学在读学生给予生活补助;将边疆民族地区符合条件的困难群众及时纳入了城乡低保;对边境沿线2.4万户守土固边群众按照每户1000元的标准发放专项补助;在迪庆、怒江两个州开展中等职业教育全覆盖试点;帮助边境民族贫困地区建设安居房等,民族地区改善民生的措施推陈出新,在云岭大地遍地生根。 在面积仅有0.45平方公里的昆明市金星社区,聚居着回族、白族、彝族、傣族等20几个少数民族。金星社区用民族团结专项资金建设了和谐金星民族广场、少数民族港湾、少数民族图书阅览角、少数民族计生服务室、少数民族纠纷调解室、少数民族就业培训室、少数民族政策文化宣传室等。这些惠民工程让辖区少数民族同胞充分享受到了我省民族团结政策的实惠。 彝族汉子张天明的妻子患尿毒症,巨额透析费压倒了这个家。金星社区获知情况后,为张天明争取到一份社区物管保安的工作,并在他孩子考上大学的时候,为其募捐筹款,解了张天明的燃眉之急。 我省牢记习近平总书记“民族团结是我国各族人民的生命线”的嘱托,各级干部沉下身子,把民族团结工作做到了各民族群众心坎上,带领各民族人民共同致富,对困难群众做好“民生托底”,促进了各民族群众和睦相处、和谐发展,全省保持了民族团结、宗教和谐的良好局面。 脱贫攻坚 跨越发展 在楚雄市紫溪镇板凳山民族小学,不管老师还是学生,个个能歌善舞。教师李廷瑞说:“学校的8个专职教师全部是彝族,每个老师都会彝族语言”。20多年来,板凳山民族小学一直把民族团结教育作为加强未成年人思想道德建设的重要内容,学生从小就树立了“各民族都是一家人”的意识。 秉承“各民族都是一家人,一家人都要过上好日子”的信念,民族团结教育和共同致富的理念渗透到云南的村村寨寨。 多年来,我省持续加大对民族地区的资金投入,2015年整合省级各部门项目资金1300亿元投入到少数民族和民族地区,比上年增加250亿元。以整村整乡整县整州推进和整族帮扶为平台,系统连片改善到乡到村到户的基础设施、基本公共服务,培育壮大富民产业,着力推动民族地区跨越发展。 在总结推广独龙江乡整乡推进、独龙族整族帮扶成功经验的基础上,2015年我省安排省级以上财政专项扶贫资金39.45亿元,同时启动了71个整乡推进、496个行政村整村推进项目建设。同时,聚焦人口较少民族和佤、拉祜、傈僳等特困民族地区,以安居房建设和培育壮大富民产业为重点,进一步加快395个人口较少民族建制村和987个特困民族聚居建制村脱贫发展步伐,启动了阿昌族整乡推进整族帮扶项目。 2015年7月,我省将兴边富民、扶贫攻坚、民族团结结合起来,启动实施了《云南省深入实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划(2015-2017)》,省级整合资金投入65.6亿元,以安居房建设和培育壮大富民产业为重点,对沿边境一线的373个行政村25万户110万人,实施6项工程31个子工程,促进边境地区与全省同步全面建成小康社会。 以团结促进步,以进步拴紧团结纽带。几年来,全省民族地区主要经济指标增幅均高于全省平均水平。2015年上半年,我省民族地区实现生产总值2164亿元,同比增长9.1%;完成固定资产投资(不含农户)2383亿元,同比增长25%;农村常住居民人均可支配收入同比增长11%。 通过一系列扎实有效的工作,我省民族团结进步、宗教和谐的良好局面得到巩固提升,涌现出了一大批民族团结进步先进典型,37个模范集体和44个模范个人受到国务院表彰,88个模范集体和112个模范个人受到省政府表彰,26个民族一家亲的局面不断得到巩固和提升,民族团结进步示范区建设扎实有效推进。 记者 张子卓 郎晶晶

欢快的舞蹈 记者 陈飞 徐雁 摄 那柯里更美更热闹了 留着马蹄印的石板路、百年历史的风雨桥、传承数代人的马鞍子,普洱市宁洱哈尼族彝族自治县同心镇那柯里村曾经是茶马古道的重要驿站,如今,这里仍然保留着浓浓的古风古韵。 “望得见山、看得见水、记得住乡愁。”前来找寻和感受当年古道文化遗迹的人越来越多,这个多民族聚居的小山村依靠乡村旅游业迸发了新的生机与活力。2015年12月11日上午,记者在那柯里看到,不少游客正兴致勃勃地游览古道驿站。 “今天是星期五,游客比平时要多,大概有三四百人。”已有200多年历史的那柯里荣发马店店主李天林笑容满面地招呼着客人。荣发马店一面墙上的照片格外醒目——2008年11月,时任国家副主席习近平在那柯里茶马驿站与当地干部群众座谈交流,勉励大家保护好茶马古道文化遗产,做好民族团结工作。 “总书记给了我们非常大的鼓励,来那柯里玩的人越来越多。”李天林说,荣发马店平均每天有两三桌客人,2015年纯收入约有5万多元。 那柯里变得更美更热闹了,群众的生活一年比一年好。但是,有一样却始终不变——那就是团结和睦的民族关系。 那柯里村1704人,居住着彝、哈尼、傣等民族,少数民族人口占了52%。和谐融洽、同心奋进,既是那柯里村民共同的想法,也是那柯里能保护古道遗迹、留住乡愁的关键。50岁的傣族妇女张春芝和哈尼族丈夫赵大雁共同经营的那柯里新园饭店有员工23人,他们来自不同县份的5个民族。大家和睦相处,饭店生意也不错。2015年,饭店面积扩大了一倍多,又准备在饭店旁建设一个客栈,为客人提供吃、住、玩一条龙服务。 1951年,民族团结誓词碑在宁洱县建立。65年风雨沧桑,誓词碑依然屹立,宁洱各族人民恪守着碑上的誓言,共同团结奋斗,共同繁荣发展。在那柯里,哈尼、彝、傣、汉等多个民族间,群众关系非常融洽,村子还荣获了民族团结示范村称号。 同心镇党委书记杨红平说,那柯里村的群众大力弘扬民族团结誓词碑精神,在日常生活中,进一步维护和巩固和谐融洽的邻里关系;在艰苦创业中,互相关心支持、互相鼓劲拼搏,共同创业发展。这里组建了茶马驿站那柯里管理协会,带动了近一半的村民投入到文化旅游业。2015年全村农民人均纯收入超过7000元。 记者 沈浩 李汉勇

傣族女子表演傣族茶艺 陈飞 摄 阿昌群众的“圆梦年” 冬日渐寒,心却更暖。对于德宏傣族景颇族自治州的阿昌族群众来说,2015年的冬天无比“温暖”。 自2015年7月德宏州阿昌族整乡推进整族帮扶项目启动以来,各项规划陆续批复、帮扶项目接连落地、居住环境不断改善……点点滴滴的改变不断温暖着每一个阿昌族同胞的心。 在陇川县户撒乡户早村,村干部忙碌的身影随处可见。当地村民们都说:“现在一天不在家门口见到村干部反倒不正常了。”自从阿昌族帮扶工作开展以来,村委会不但实行值班制、轮班制,还基本取消了双休日,只要有事就必须在岗。 “工作虽然忙了,但大家的怨言却更少了、干劲更足了。”为什么?村委会副主任木新贵解释道,帮扶工作开展以前,村民就算有发展的愿望也不知道该做什么,村干部也是一筹莫展。“现在政府给予我们政策、项目、资金,帮助大家实现了脱贫致富的心愿,让我们村干部也有奔头了。” 同样开心的还有阿昌族11岁小学生熊荣文,2015年他经历了人生中的太多第一次:第一次上英语课、第一次学习舞蹈、第一次接触电脑……这些都是阿昌族整乡推进整族帮扶项目带来的变化。该项目把户早小学列为第一个帮扶重建项目。现在,同学们暂时借读到乡中心学校,今年9月,设施齐全、环境优美的新学校即将迎来新学年。 帮扶项目还让熊荣文在外地打工且两年没有回过家的父母有可能回乡务工。“我每年过生日的许愿就是能早日见到爸爸妈妈。”谈起爸妈,熊荣文眼中泛起泪花。他说,他父母听说帮扶项目后,已经打算放弃在外打工回家发展了。“就要见到爸爸妈妈了,”熊荣文脸上绽放着幸福的笑容。 对于“圆梦”的阿昌族群众来说,曹红梅无疑是其中最幸福的一个。作为第十二届全国人大代表的她,2015年3月才在全国人民代表大会上提交了《关于加大对阿昌族帮扶力度的建议》议案,没想到不到半年时间,阿昌族帮扶项目就启动了。“幸福来得太快,就像做梦一样。”她说。 “今年去北京参加全国人民代表大会时,我一定要告诉其他省市的少数民族同胞代表,我们阿昌族群众的生活在党和政府的关心帮助下,发生着翻天覆地的变化。我们一定会珍惜这次机会,奋发图强,与全国人民一起全面实现小康。”曹红梅对阿昌族的明天充满了信心。 记者 邓清文

双江县布朗族群众表演葫芦丝 陈飞 摄 ▶沧源县委常委、县委宣传部部长陈凤仙 沧源佤族自治县针对部分山区边远群众不通汉语、不识汉字的实际,采取佤汉双语宣传的方法,把习总书记考察云南时的重要讲话精神及时宣讲到阿佤山的村村寨寨。当地佤族干部群众正在把总书记的深情嘱托归集到“一家人都要过上好日子”的实际行动中来。 ▶孟连县景信乡回俄村党总支书记岩相 边境山区群众要过上好日子,就必须坚持民族团结共同发展。一年来,回俄村推行民族团结“宾弄赛嗨”机制,“宾弄赛嗨”是傣语,指傣族与周边其他民族结交“亲戚一样的朋友”。通过这个机制,回俄村特色村寨建设成效明显,群众收入增幅较大,傣家文化得以传承、发扬。这些变化,都说明了民族团结对边境山区发展的重要性。我们坚信,在习总书记考察云南重要讲话精神指引下,一定能和全国同步建成小康社会。 ▶贡山县独龙江乡巴坡村村民木利胜 想起总书记接见少数民族代表的情形,至今都还很激动。我们从山头搬到独龙江边,住上了安居房,有了产业。现在独龙族群众的生产生活条件与以前相比,那是天差地别。我们独龙族人民能有今天的幸福生活,全靠党中央和习近平总书记的关怀,我们独龙族人民永远跟党走。 ▶兰坪县河西乡三界村村民 和庆熙 一年来,村里的产业建设发展得很快,自己种的重楼也开始有收成。党和国家对边疆民族地区的产业发展很重视,扶持力度很大,老百姓的生产生活条件一天比一天好。共产党的政策真的没得说。 ▶福贡县匹河乡老姆登村村民郁伍林 总书记接见少数民族代表后,我们这里的知名度更高了。一年来,村里开展了美丽乡村建设,路好了,村容村貌变美了。城里人来旅游观光的多了,农家乐生意越来越好了,只要各个民族团结一心,祖国必然繁荣昌盛。 ▶沧源县村民田珍梅 占地面积1300平方米的来龙养殖场,有圈舍27间,生猪存栏200多头,仅去年,这里就卖出白酒12吨、出栏生猪70头,总收入达22.8万元。“如果不是靠党的民族政策扶持,我这样一个山里的少数民族哪有能力搞养殖场。我还要带着佤族同胞们一起干。” ▶金平县乡顶青村委会主任 李正新 我们村有6个少数民族,拉祜族占三分之一以上。习总书记来云南,关心我们边疆少数民族群众,这给我们的发展注入了强心针。这一年来,我们村在各级政府的支持下进行了综合开发,人均收入逐步提升,每家每户都住上了新房子。 ▶勐海县布朗山乡老曼娥村村民玉罕 去年习总书记考察云南后,政府又加大了对布朗山的扶持力度,你看我家都住上新房了。要是没有“共同发展,亲如一家”的民族团结氛围,就没有布朗族群众生活水平的大幅提高。村民一办红白喜事,附近老班章等哈尼族村寨的村民都会过来帮忙,村里也时常住着前来收购茶叶和帮助村民发展项目的汉族干部和商户,推动了山区的发展。 ▶基诺山民族茶厂周波 因为秉承着与其他民族弟兄搞好团结,大家共同发展的理念,所以我尝到了甜头。我自小生长在基诺山寨,在与其他民族的交往中学习了茶叶生产技术,获得了更多的销售渠道,如今年销售收入超过300万元,辐射带动周边2038户基诺族群众共同致富。 ▶梁河县九保阿昌族乡乡长、阿昌族干部杨艳 以前,大家想发展但缺乏条件,更多的想法只能停留在理想中。自从阿昌族整乡推进整族帮扶项目启动后,不仅生产生活条件有了极大的改变,今后的产业发展也有更长远、更科学的规划。这次帮扶项目对我们阿昌族来说是史无前例的,党和国家那么关心我们,阿昌族群众一定会珍惜这次机会,把美好发展的愿景一一实现。 本报记者 沈浩 付雪晖 李春林 谢进 岳晓琼 戴振华 邓清文 王云瑞 刘祥元 整理

云岭时评

守望相助 和谐共生 张子卓 云南是拥有少数民族种类最多的省份,处理好民族团结,是关系云南改革发展、边疆巩固、社会稳定和各族人民福祉的大事,是新时期云南用全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个全面”引领指导各项工作,闯出一条跨越式发展路子的坚强保障。 推动民族团结进步事业,就要时刻绷紧民族团结这根弦,坚定“各民族都是一家人,一家人都要过上好日子”的信念,开展好民族团结进步宣传教育活动,坚持跨越式发展和包容性发展,营造“民族团结人人做,民族团结大家亲”的浓厚氛围,立足全面建成小康社会,着力加快少数民族和民族地区经济社会发展。 推动民族团结进步事业,就要不断健全体制机制,稳步提高依法管理宗教事务和民族工作的能力,抓好民族宗教领域重点、难点、热点问题的研究,增强矛盾纠纷隐患的排查化解能力,切实维护宗教领域和谐稳定,推进民族宗教工作法治化。 推动民族团结进步事业,就要胸怀慈悲之心、包容之心,心系贫困群众,帮助贫困群众真抓实干,不能光喊口号。民生连着民心,改善民生是做好民族工作的重中之重,也是巩固民族团结、实现社会和谐稳定的基础支撑,要从衣食住行、教育、医疗、文化、体育、社会保障等各族群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手,做好贫困群众的“民生托底”。 推动民族团结进步事业,就要着力构筑中华民族共有精神家园,扎实开展少数民族传统文化抢救保护工作,保护好少数民族的语言文字、文物古籍,打造各民族文化交流融合的平台,促进各民族文化繁荣发展,促进各民族交往交流交融,巩固好各民族守望相助、和谐共生的良好局面。 一年来,省委、省政府牢记习近平总书记的殷切希望,守好筑牢民族团结这条生命线,在努力成为民族团结示范区上迈出了坚实而有力的步伐。 |

民族团结这一年 民族一家亲和谐共发展

来源:香格里拉网 作者: 发布时间:2016-01-16 11:44:52

频道精选

- 德钦春耕备耕忙2021-03-05

- 锡金龙胆2021-09-28

- 露萼龙胆2021-09-28

- 迈向数字文明新时代的中国方案2021-09-28

- 这个乞丐,竟然背着金条讨饭吃!2021-09-28

- 听总书记讲党史故事丨“新中国从这里走来”2021-09-28

- 农业农村现代化阔步前行 ——习近平总书记领航农业农村高质量发展(之三)2021-09-28

- 三个“共同”,习近平为科技创新指方向2021-09-28

- 习近平谈互联网,这些重要论断值得学习2021-09-28

- 跟总书记学党史|第二集《照亮前行之路的理论明灯》2021-09-27

87948f73-3b83-4755-88ad-44ad4737902d.jpg)

8af30dcf-bdf8-48e7-8684-75b1f9cf467d.jpg)

ffc26b77-04af-4fa5-b4a8-1080ab26b2a0.jpg)