|

漫步在香格里拉市独克宗古城的街巷间,你会发现,游客的购物清单上,传统的牦牛干巴、青稞饼正逐渐被独具特色的文创产品取代。从东巴纸笔记本到尼西黑陶茶具,从藏绣杯垫到唐卡元素丝巾,这些承载着民族文化基因的文创产品,正成为游客带走“香格里拉记忆”的新选择。这一现象背后,折射出旅游消费升级与文化自信觉醒的双重变奏。

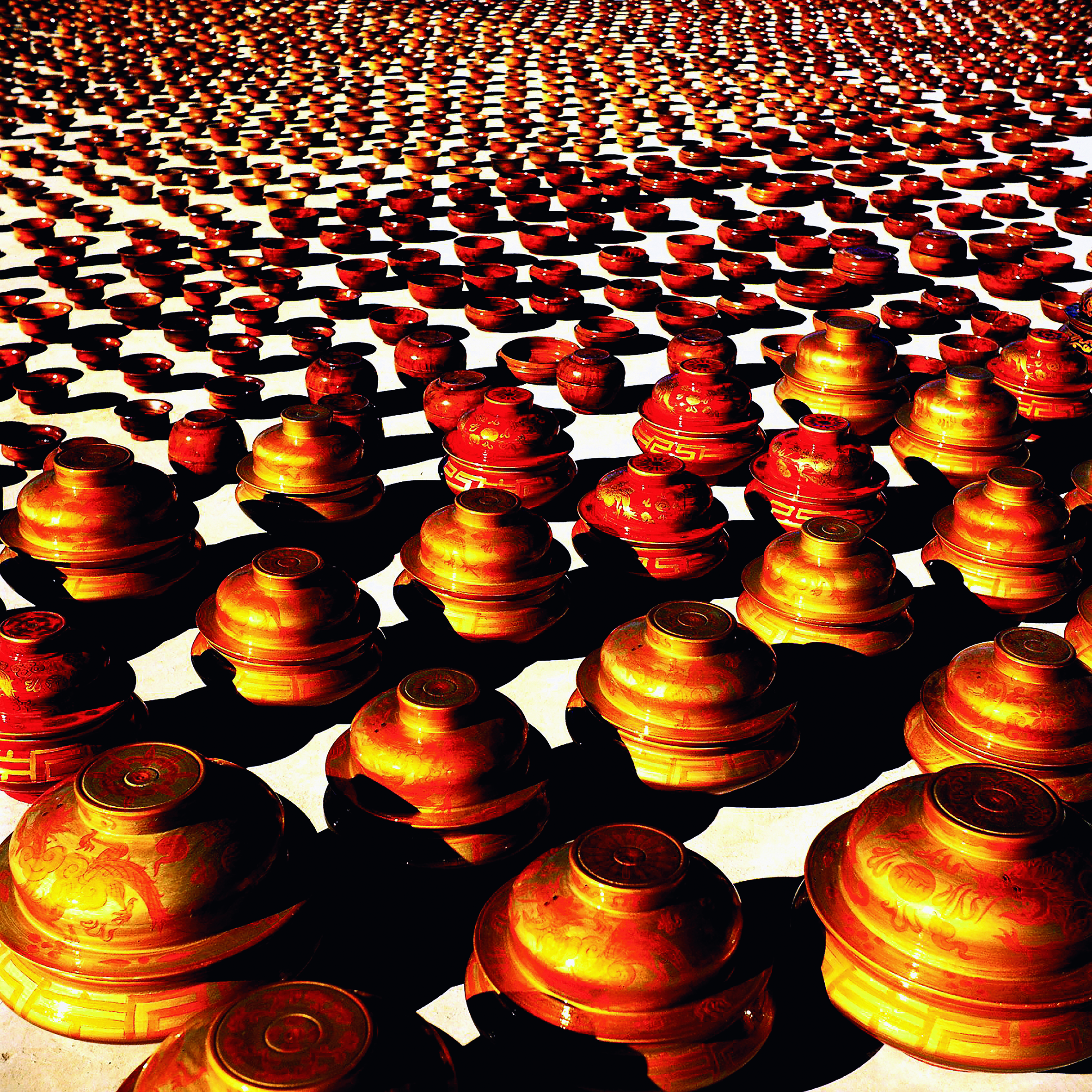

文化根基:多元共生的非遗富矿 文创产品的魅力,在于它让高深的民族文化变得触手可及。香格里拉,这片横断山脉深处的“人间净土”,不仅是自然景观的集大成者,更是藏族、纳西族、傈僳族等26个民族文化交融的活态博物馆。这里的非遗资源堪称“文化基因库”:纳西族东巴纸承载着千年象形文字的智慧,藏族唐卡以矿物颜料勾勒出信仰的维度,尼西黑陶则在匠人指尖延续着茶马古道的温度。这些技艺不仅是历史的见证,更被转化为文创产品的灵魂。这些曾经只能在博物馆或特定场合才能见到的文化瑰宝,如今通过设计师的巧思和工匠的精心制作,化作了日常生活中的杯垫、笔记本、茶具。这种转变不仅让文化走出了象牙塔,更让游客在不知不觉中成为文化的传播者。

挑战与破局:从符号挪用走向深度共生 尽管成果显著,迪庆的文创市场仍存在一些值得思考的问题,最明显的就是同质化现象。走过几家店铺,看到的都是相似的转经筒钥匙扣、雷同的扎染围巾,这种缺乏创意的简单复制,不仅消解了文化的独特性,也降低了产品的吸引力。迪庆的文创活力源于“传统基因”与“现代设计”的碰撞,以“山川屿里”为代表的文创品牌,通过链接上百名乡村手工艺人,将牦牛毛线制成的牦牛玩偶等传统手工艺转化为兼具实用性与美学的商品。在尼西乡汤堆村,黑陶传承人拉茸肖巴在保留传统黑陶烧制技艺的基础上,推出极简风格的水麒麟杯,将藏文化符号融入现代生活场景,订单甚至排至一年后。这些案例表明,真正的文创产品应该是文化的再创造,而非简单的符号挪用。设计师需要深入理解文化内涵,找到传统与现代的契合点,让产品既有文化底蕴,又符合当代审美和使用习惯。

未来展望:从文化自觉到文化自信 迪庆的实践揭示,文创产业不仅是经济增长点,更是文化自觉的载体。当藏族服饰的刺绣纹样成为国际时尚元素,当东巴文字化身环保文具的视觉语言,传统文化便超越了“遗产”的静态定义,成为应对现代性焦虑的精神资源。未来,迪庆需进一步建立文创产品的认证体系,确保文化真实性和产品质量,可以通过数字技术创新文化体验方式,比如运用虚拟现实技术生动还原茶马古道的历史场景;同时深化文化内涵挖掘,为每件文创产品配备详细的文化溯源卡,系统阐释其中蕴含的传统元素,并注重将传统美学与现代实用需求相融合,让产品既保留文化精髓,又能满足当代生活的实际使用需求,推动非遗从“博物馆式保存”转向“生活化传承”。唯有以敬畏之心挖掘文化深度,以开放之姿拥抱现代需求,方能实现“各美其美,美美与共”的可持续发展愿景,这或许正是中华文明“多元一体”格局在当代的最佳注解。 从雪山之巅到游客掌心,当文化通过一件件文创产品走进千家万户,当游客把文化记忆带回家中延续,完成一场从“文化资源”到“生活美学”的创造性转化。当东巴文的笔画化作书签上的诗意,当黑陶成为餐桌上的艺术……少数民族文化便不再是博物馆的标本,而是流动的时代脉搏。 |

从“文化符号”到“生活美学”的蝶变之路

来源:香格里拉网 作者:姚婕 发布时间:2025-04-01 15:23:23

上一篇:旅居云南——购在迪庆

下一篇:

频道精选

- 从“文化符号”到“生活美学”的蝶变之路2025-04-01

- 第34个全国税收宣传月正式启动2025-04-01

- 在画卷中奔跑,发现旅居云南的另一种心动2025-04-01

- 旅居云南——购在迪庆2025-04-01

- 州红十字会全力构建群众生命健康安全网2025-04-01

- 2025年州政府系统人大代表建议及政协委员提案办理交办会召开2025-04-01

- 我州以“五个坚持”推动“枝繁干壮”工程有力有效2025-04-01

- 云南省迪庆藏族自治州第十四届人民代表大会常务委员会公告2025-04-01

- 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》2025-04-01

- 注意防范!本周云南这些地方将迎强对流天气2025-04-01

9f725807-b0fe-4ff7-a9dc-6818365764ff.jpg)

125b1b0e-813b-409f-9994-c80b5f23584f.jpg)