|

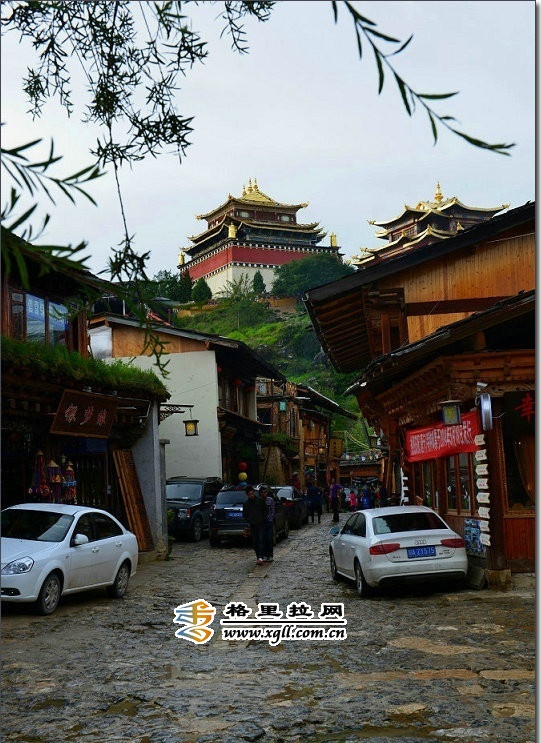

据百度百科载,独克宗古城是中国目前保存得最好、最大的藏民居群,也是茶马古道的枢纽。中甸即建塘,相传与四川的理塘、巴塘一起,同为藏王三个儿子的封地。历史上,中甸一直是云南藏区政治、军事、经济、文化重地。千百年来,这里既有过兵戎相争的硝烟,又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口,汉藏友谊的桥梁,滇藏川“大三角”的纽带,还有着世界上最大的转金幢。 传说当时的建城理念是缘于有人在古城对面山头遥望古城,发现大龟山犹如莲花生大师坐在莲花上一般,故古城建设布局形似八瓣莲花,形成因自然变化的空间。在古城的兴建中,建筑材料大都就地取材。工匠们发现当地出产的一种白色粘土可用作房屋外墙的涂料,于是古城民居外墙皆涂成白色,这种风格一直沿用至今。月夜,银色的月光把白色的古城打扮得分外妖娆,于是,当地人就把古城称做“独克宗”。“独克宗”藏语意为白色石头城,寓意月光城。 独克宗古城历来为滇、川、藏茶马互市之通衢,康熙二十七年(1688年),西藏请求互市于金沙江,清廷允准在中甸立市,独克宗成为滇藏贸易的重要集市。雍正、乾隆之时,境内矿业兴旺,四方商贾云集。 这些有关香格里拉独克宗古城的资料,犹如一把神秘钥匙的开启,让你不禁想去看个究竟,尤其是对藏传文化的喜好,召唤着我翻越山山水水,走上寻梦香格里拉的路,最后到达我们的栖息之地——独克宗城。当天下午,有丝丝阳光的喷薄,那龟山上的朝阳楼霎时金碧辉煌。每一次进藏区,总会给我留下说不出的神秘印象,尽管街市上人影攒动,但天空的灰色云雾,金光璀璨的塔楼,让你早忽略了身在纷纭杂乱中。 曾经被大火烧毁的一半城池正在建设中,断壁残垣、枯树尚存。 下榻客栈,放下行李后背起器材便去游历这个神秘的古城。时值饭点,我告诉他们拍完回来再吃,如果吃了再去,什么光、什么影都没了。 我独自一人来到月光广场,登上龟山,最高点总是玩相机的人想找到的,一边走着一边拍。 看到远处有些光亮,虽没见着绯红的晚霞,但一抹橘色浸染了古城,我架起脚架,独自在那里品味着。有时候一个人思路突然放得很开,想拍什么,该拍什么会有条不紊地灌进脑海,不至于匆忙地留下一个纪念。 拍了几张后,一个人惬意地在那里远眺、凝视。忽然身后一阵说话声打断我的思绪,只听一个带有南方口音的男子说:“你们看前面那位独自拍摄的女子,她选的角度很有独克宗古城的代表性”。 我循声望去,一个熟悉的身影站在寺庙的走廊前,身边围了几个扛器材的男女,我带着遮阳帽、墨镜,谁会认出我来,但我却一眼认出了他,一个在两年前邂逅的路人摄影师,曾经跟他聊了一段既无聊又浪漫的有关爱情的话题,曾默契地认为总有一天会相遇在藏区的某个地方的熟悉的陌生人。我没有跟他打招呼,心里觉得距离的遥不可及,或许他还是那样,只是身边多了他曾说过不带学生的人,我也依然如故,只是我不再是两年前玩单反的菜鸟,更不是喜欢倾听他絮叨的路人。 偏偏这时他的学生走过来看我拍的片子,我只好回放给她看,她一脸的惊呆像,哇!拍得真精彩。我心想,真是大惊小怪的,他大概认出了我,也走过来,我只好取下墨镜,把手伸过去,“嗨,我们又见面了,真是巧,还以为会在川西高原的某个藏区遇见你呢”。 他紧紧握住我的手,我觉察有一丝激动,他说:“两年前,我说过后会有期,看来真是缘分,上月我才去了四川的色达和白玉等地,心里还想着会不会与你不期而遇,没想到我们却在云南的香格里拉遇见,一样的是藏区,哈哈哈” 。 我没有告诉他上月我也去了色达和亚青寺,有必要说吗?遇见了才是缘分。我问他为什么又带学生拍摄了?他说,他以前是不想带的,怕人多影响自己的创作思路,但很多人推荐他,他只好应允,况且可以一举两得,何乐不为。 我听懂了他说的一举两得的意思,顿觉一件文艺的事变得现实和平庸起来,原来文艺和想象成正比的,当你把一件事稍加润色和带有自己主观的意愿,它或许就是一件充满了戏剧和文艺的故事,其实,生活中哪有那么多奇巧的事发生,刻骨铭心和荡气回肠原本就是编撰出来的情节,是作者凭着自己的想象杜撰的。 如果不是再次相遇,我会让文艺的事继续文艺下去,可偏偏又再相遇,却一点不文艺。我默然地看着他,他还是在滔滔不绝地说着,是对我说,还是对他的学生说,或许都不重要了,重要的是我不想听他说下去了。我告别他们继续在龟山上找寻我想要的角度和主题。 夜幕降临了,独克宗古城掩映在幽蓝和闪烁的夜色里,独在高楼,望尽天涯路,那辉煌的寺庙神奇而具体,远远地望着,身边的杂乱和声音的鼎沸都消失在遐思、静穆中…… |

邂逅独克宗古城

来源:香格里拉网 作者: 发布时间:2015-01-18 15:02:35

上一篇:民族风情古镇—独克宗

下一篇:

频道精选

- 2024 年迪庆州新闻系列综合高级职称定向评审通过人员名单公示2024-09-05

- 香格里拉景区直通车:便捷出行,一站直达美景2024-09-05

- 香格里拉景区直通车:便捷出行,一站直达美景2024-09-05

- 张卫东到迪庆交通运输集团公司开展调研2024-09-05

- 福彩代销者:增强责任意识 倡导理性购彩2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|下篇2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|中篇2024-09-04

- 中央专项彩票公益金的用途及作用|上篇2024-09-04

- @迪庆人,这场活动需要您的参与!2024-09-04

- 积极参与2024年“99公益日·助力迪庆见义勇为”宣传募捐活动倡议书2024-09-04