茁茂之顶 造林奇翁

● 阿扎 文/图

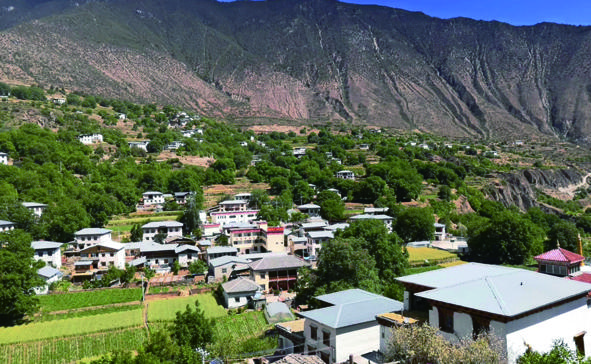

羊拉乡的茂顶村藏语意为“经书上的村庄”,全村12个村民小组,1744人,地处羊拉乡西南角,东与四川得荣县徐龙乡隔江相望,南与奔子栏镇达日村接壤,全村海拔2700米左右,是羊拉乡最宜居的一个行政村。全村植被覆盖率达90%左右,是野生动物繁衍生息的理想之地。遥望茂顶村,崎岖蜿蜒的茂顶公路像一条不规则的彩虹在蓝天白云之间若隐若现,成排的藏式楼房拔地而起。层层梯田在春雨的滋养下孕育秋天的果实,刚探出头的幼麦在肥沃的土地上半掩半遮地露出嫩芽。早醒的牧人把牛羊放到村子的最顶端。勤劳的人们吃饱香甜的糌粑、喝足飘香的酥油茶后,背上尖角竹篮,走向田间,开始一天的劳作。这里社会安定团结,邻里和睦相处,边界和谐稳定,经济社会健康发展,同舟共济、敬畏自然、保护生态已成为茂顶人民的生活常态。

党的十八大以来,生态文明建设的号角吹响祖国大江南北,植树造林、保护环境工作不留死角、不留盲区的决心和意志延伸到村组一线。茂顶村积极响应党的号召,提出了生态兴村、产业强村的发展思路,生态产业化、产业生态化成为全村人民的共识。在推进环境保护、植树造林的具体工作中,茂顶村涌现出了一位可歌可泣的人物——丁争。

辛酸的童年

丁争1950年出生于茂顶村木达水村民小组,膝下有一儿一女,全家以务农为生,日出而作、日落而息,每天面朝黄土背朝天是他的生活写照。由于木达水小组地处茂顶河下游,生态环境十分脆弱,每到雨季,洪水成灾,泥石流横行,山体滑坡时有发生,这是他童年记忆里感到最悲愤却又最无能为力的事。随着年龄的增长,他深深体会到保护生态环境、植树造林的重要性。

如今,儿孙满堂的丁真早已不用操心家务事了,但他始终没法忘记幼年时地质灾害给他和家人带来的灾难,他依然相信植树造林、绿化环境、造福儿孙才是真正的积德行善。于是从2007年开始,他拿着家里的旧镐旧盆,踏上了植树造林的漫漫长路。

投身造林 绿满河谷

1999年底,茂顶村通村公路顺利通车,全长8公里,由于公路沿线地质环境脆弱,植被覆盖面有限,洪水、泥石流、山体滑坡时有发生。2007年开始,丁争把家里的事交给了儿子儿媳,自己孤身一人踏上了植树造林的征程,15年如一日,只要有时间,只要身体条件允许,他就会带上简单的午饭和农具,到茂顶公路沿线植树。起初,由于浇水困难、管理经验不足,一年种一百棵树只成活七八棵是常事,但丁争没有因此而退缩,他迎难而上,反思成活率不高的原因,不断总结经验,经过他的不懈努力,树苗成活率逐年攀升,丁争植树造林的信心也逐年增强。

有一年春节过后,在给树苗浇水时,丁争不小心滑倒导致大腿骨折。躺在病床上的丁争始终惦记着自己种的树苗,由于自己无法在短时间内康复,他就叫儿子去浇水,茂顶村“两委”得知情况后,也组织全村生态护林员去给树苗浇水并修缮围栏。看到自己住院期间没有一棵树干死时,丁争骄傲地告诉左邻右舍,植树造林已后继有人,茂顶村的生态文明建设很有希望。

在废品收购点徘徊的老人

在植树造林的初期,丁争靠自家的旧桶旧盆给树苗浇水。随着旭龙电站、忠态水库等项目的推进,茂顶公路沿线商贸逐渐繁荣起来,垃圾处理池、废品收购点也相继建了起来,而丁争老人却经常出现在废品收购点附近。他空手而来,回去时手里总会拿着些旧桶旧线或者旧水管、旧铁丝。好奇的人会问他拿那些东西干什么,甚至一些陌生人以为他是拾荒者,总是投来奇怪的目光。而他不以为然,我行我素。当人们走到他种树的地方才发现,原来那些旧桶旧线大有用处。只见他把旧水桶排成一排放在路边,再往里面灌满水,等天旱时再用来给树苗浇水;而断裂的水管被丁争重新连接起来,把水引到离幼苗最近的地方,以便浇水;废弃的铁丝则被用来固定树苗,避免树苗因风吹雨打而影响生长,同时还可以防止牛羊啃食。丁真说:“新的东西又贵又不耐用,还不如捡一些旧的来用。”

美丽的心愿

年逾古稀的丁争老人有一个美丽的心愿。他说,希望在他有生之年,可以通过自己的努力,实现茂顶公路沿线树苗成活1000棵以上的目标,再把树木的所有权捐给羊拉乡政府,以此来感恩党的关怀、造福子孙后代。